Manu le 04/02/2026 à 20:15 |

|

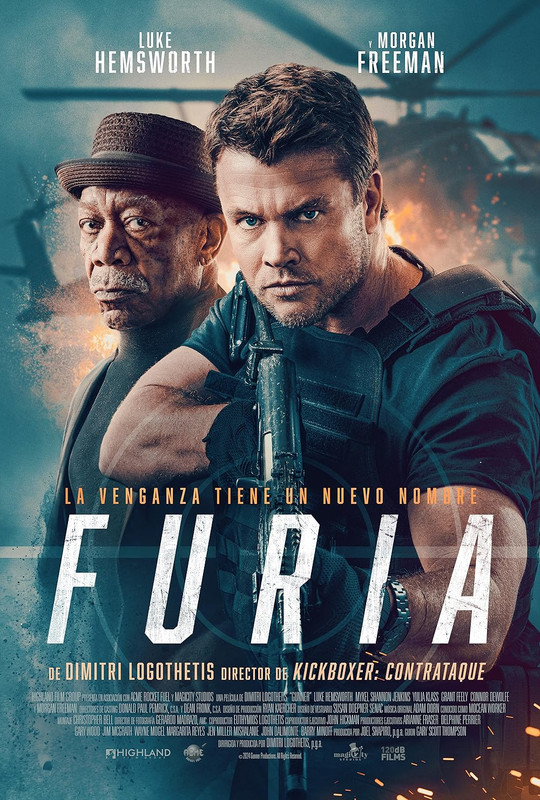

Réalisé par Dimitri Logothetis

Avec Luke Hemsworth, Morgan Freeman, Mykel Shannon Jenkins, Sean Rogers, John D. Hickman. Film américain Genre : Action Durée : 1h 46min. Année de production : 2024

|

|

|

Derniers films ajoutés |

Manu le 03/02/2026 à 19:42 |

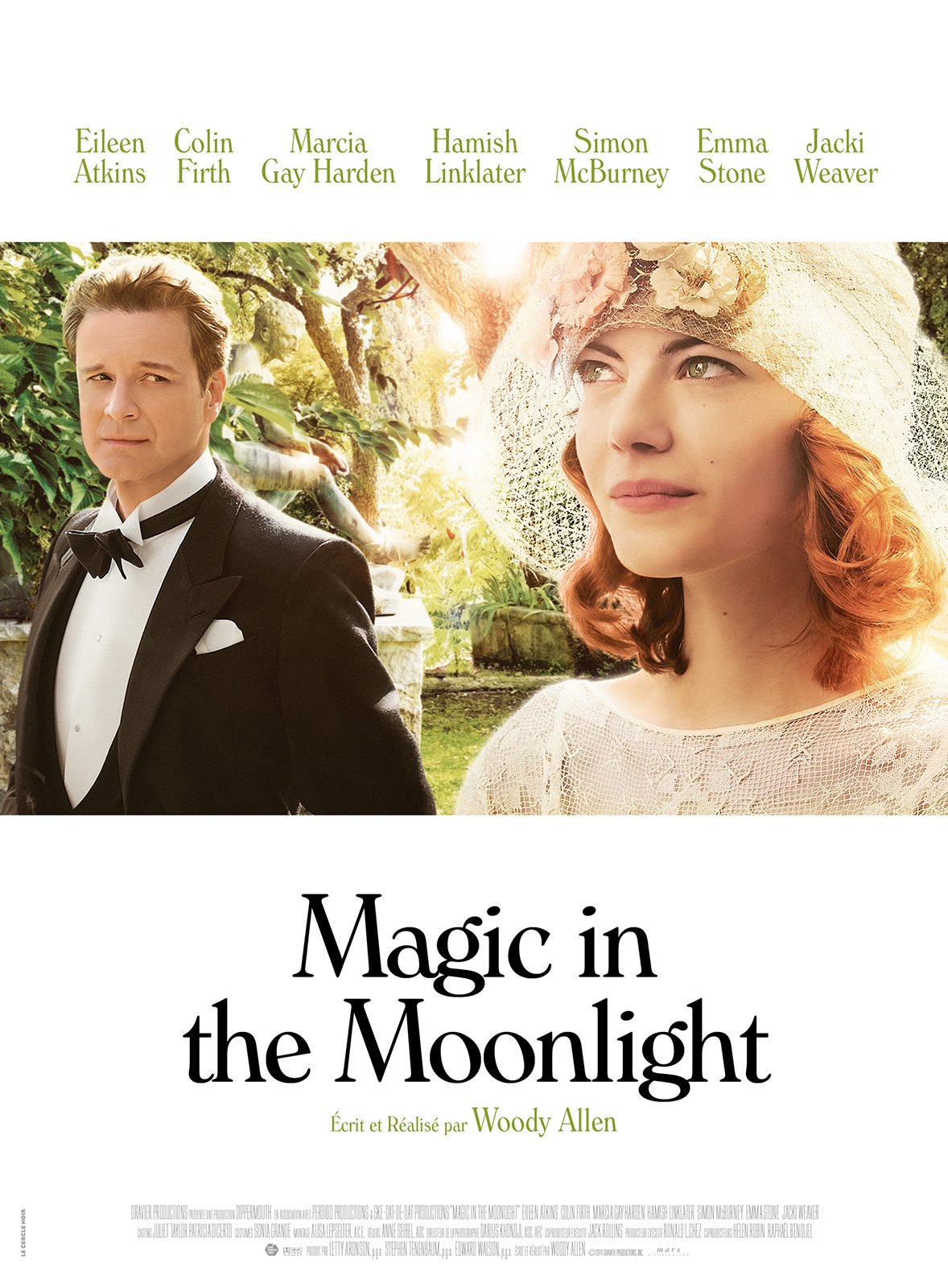

Réalisé par Woody Allen

Avec Colin Firth, Emma Stone, Eileen Atkins, Marcia Gay Harden, Hamish Linklater.

Film américain, français

Genre : Romance

Durée : 1h 37min.

Année de production : 2014

Avec Colin Firth, Emma Stone, Eileen Atkins, Marcia Gay Harden, Hamish Linklater.

Film américain, français

Genre : Romance

Durée : 1h 37min.

Année de production : 2014

Magic in the moonlight se situe dans la carrière de Woody Allen entre le multi-récompensé blue Jasmine et la dramédie criminelle Irrational man. Cette coproduction américano-française, presque intégralement tournée en France, est écrite par Allen seul. Elle se situe dans la carrière de Colin Firth entre le drame criminel Devil’s knot d’Atom Egoyan et le thriller Before I go to sleep de Rowan Joffe.

Quelques effluves de l’incontournable A midsummer night’s sex comedy émanent de ce délicieusement piquant et romanesque Magic in the moonlight. Soit un Woody mineur 4 étoiles comme tant d’autres, formellement à tomber, d’une finesse et intelligence rare dans l’écriture, vous donnant presque instantanément envie de revoir chaque séquence, de réécouter chez ligne de dialogue, de savourer à nouveau le jeu de chaque comédien.

Léger et grave, drôle et tragique tout en formant un ensemble homogène et limpide, Magic in the moonlight vient une fois encore nous rappeler tranquillement la place essentielle qu’occupe Allen dans le cinéma américain depuis plus de 4 décennies. Rien de moins que ça.

Manu le 02/02/2026 à 07:33 |

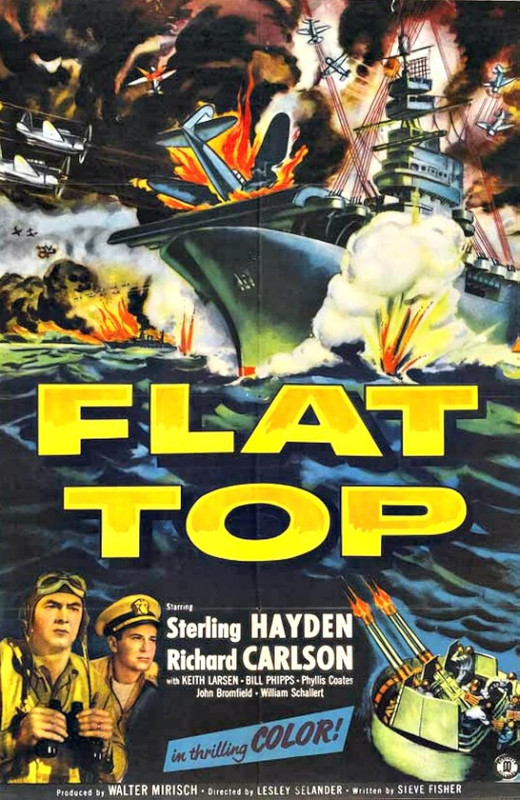

Réalisé par Lesley Selander

Avec Sterling Hayden, Richard Carlson, William Phipps, Keith Larsen, William Schallert.

Film américain

Genre : Guerre

Durée : 1h 23min.

Année de production : 1952

Titre français : L'escadrille de l'enfer

Avec Sterling Hayden, Richard Carlson, William Phipps, Keith Larsen, William Schallert.

Film américain

Genre : Guerre

Durée : 1h 23min.

Année de production : 1952

Titre français : L'escadrille de l'enfer

Année 1952 particulièrement productive pour Lesley Selander, dont pas moins de 7 longs métrages sont sortis sur le sol américain au cours de cette période. Celui-ci marque sa troisième collaboration avec le producteur Walter Mirisch. Il est écrit par Steve Fisher, scénariste que le cinéaste retrouvera sur ses 2 dernières réalisations, Fort Utah et Arizona bushwhackers.

Rare escapade de Selander hors du genre western, ce Flat Top nous narre, en flash-back, la préparation et les débuts au combat d'une équipe de pilotes novices, dans le Pacifique, en plein cœur de la seconde guerre mondiale. Un schéma scénaristique éprouvé collant quelque part idéalement à l’absence de personnalité de son réalisateur, simple mais compétent illustrateur de scripts à ambition limitée pour le grand écran.

Peu de profondeur donc, dans ce portrait de groupe mené par un Sterling Hayden bien à sa place en instructeur / commandant sévère mais juste. En revanche, Flat Top s’avère très correctement mené, avec des séquences de combat bien agencées dans leur utilisation d'authentiques images de combats aériens, et un tournage à bord d'un porte-avion conférant là-encore un relief quasi documentaire à l'ensemble.

Bref, sans doute avant tout une affaire de montage et d'interprétation, ce mineur mais tout à fait recommandable Flat Top., mais un titre pas moins sympathique de plus dans la riche filmographie de Lesley Selander.

Manu le 31/01/2026 à 08:11 |

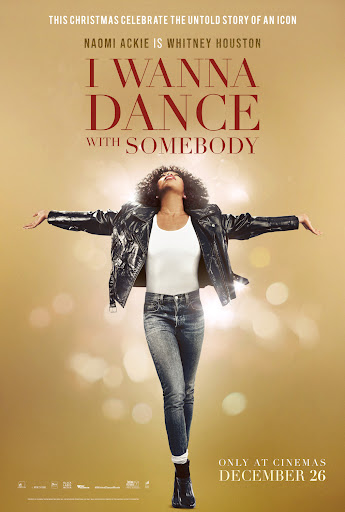

Réalisé par Kasi Lemmons

Avec Naomi Ackie, Stanley Tucci, Ashton Sanders, Tamara Tunie, Clarke Peters.

Film américain

Genre : Biopic

Durée : 2h 24min.

Année de production : 2022

Avec Naomi Ackie, Stanley Tucci, Ashton Sanders, Tamara Tunie, Clarke Peters.

Film américain

Genre : Biopic

Durée : 2h 24min.

Année de production : 2022

Whitney Houston: I wanna dance with somebody est le sixième long métrage cinématographique de l’également scénariste et ancienne actrice Kasi Lemmons. Le film est écrit par le néo-zélandais Anthony McCarten, personnalité 4 fois nommé aux oscars à ce jour (pour les scénarios de The Theory of everything de James Marsh et The Two popes de Fernando Meirelles). Il se situe dans la carrière de Naomi Ackie entre le drame criminel The Score de Malachi Smyth et le suspense Blink twice de Zoë Kravitz.

Un biopic musical de plus, pas le pire des nombreux sortis ces dernières années, pas le meilleur non plus, loin de là même. Les grands évènements balisant le parcours personnel et professionnel de Whitney « The Voice » Houston y sont sagement passés en revu par Kasi Lemmons, que l’on avait connu un peu plus entreprenante sur son premier long, Eve’s bayou.

On devine ainsi, tout au long du film, la réalisatrice et son scénariste plus ou moins fortement invités à ne pas salir ou bousculer l’image de Whitney, afin de ne point déplaire à leurs producteurs, parmi lesquels Patricia Houston, belle-sœur de Whitney, et Clive Davis, manager de la chanteuse. Avec pour conséquence inévitable un film ultra lisse et sans point de vue, qui ne pourra éventuellement intéresser que ceux qui, comme moi, ne savait pas grand-chose au départ de la vie de son personnage principal.

Pour tous les autres, ne reste que le plaisir d’écouter les plus belles performances de la chanteuse, soigneusement recréées à l’écran, voire éventuellement savourer le mimétisme des prestations de Naomi Ackie et Stanley Tucci. Bref, un luxueux livre d’images d’un intérêt cinématographique néanmoins limité.

Manu le 30/01/2026 à 17:53 |

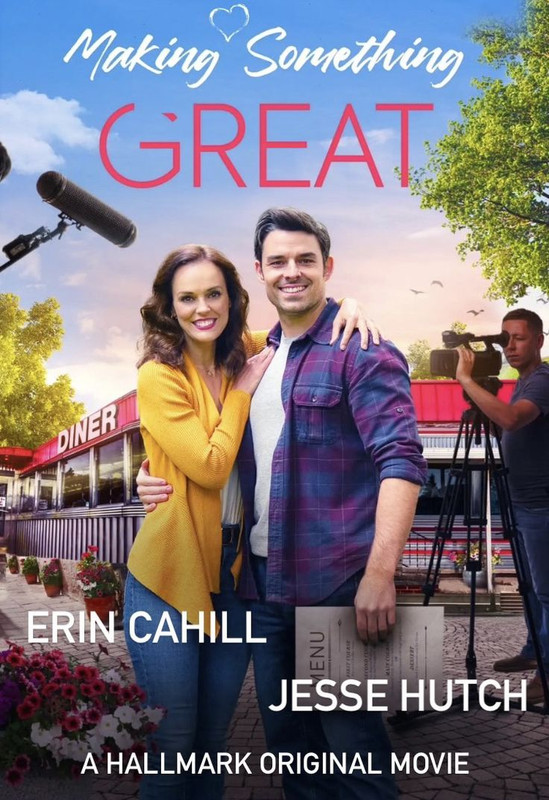

Réalisé par Robert Leiberman

Avec Erin Cahill, Jesse Hutch, Francesca Bianchi, Tanja Dixon-Warren, Mila Bursac.

Téléfilm américain, canadien

Genre : Romance

Durée : 1h 29min.

Année de production : 2021

Titre français : Comme une envie de romance

Avec Erin Cahill, Jesse Hutch, Francesca Bianchi, Tanja Dixon-Warren, Mila Bursac.

Téléfilm américain, canadien

Genre : Romance

Durée : 1h 29min.

Année de production : 2021

Titre français : Comme une envie de romance

Making something great est l’avant-dernière réalisation du producteur et réalisateur new-yorkais Robert Leiberman. Cette production américano-canadienne tournée en Colombie-Britannique est écrite par le scénariste quasi débutant et acteur Josh Brekhus. Elle se situe dans la carrière d’Erin Cahill entre les téléfilms Love stories in Sunflower valley, également signé Lieberman, et Every time a bell rings de Maclain Nelson.

Fin de carrière sans gloire pour Robert Leiberman, qui met ici tout son professionnalisme au service de de cette romcom télévisuelle comme on en croise presque tous les jours sur les chaînes publiques hexagonales. Le résultat manque ainsi, sans surprise, totalement d’invention comme d’ambition, respectant à la lettre le schéma narratif imposé de ce type de programme. Quant à l’esthétique générale proposée par ce Making something great, elle évoque comme d’habitude davantage une publicité pour lessive qu’une authentique œuvre artistique fictionnelle.

Ensuite, à l’intérieur de ce cadre extrêmement rigide, je dois admettre que ce titre tire plutôt honorablement son épingle du jeu, se distinguant, même si timidement, par 2 ou 3 séquences presque amusantes (les premières scènes de tournage de l’émission culinaire, marquée par l’inévitable mésentente initiale entre les futurs tourtereaux) et un accent réellement porté sur l’environnement professionnel des personnages principaux. Soit, en gros, un téléfilm qui parle plus sérieusement cuisine que je l’aurais pensé au départ.

Bref, j’ai donc vu plus mauvais dans le genre, même si Making something great reste tout de même un produit télévisuel à consommer de préférence en faisant soi-même la popote (ou exécutant tout autre tâche domestique de cet acabit).

Manu le 27/01/2026 à 19:15 |

Réalisé par Joe Carnahan

Avec Zachary Levi, Josh Duhamel, Quentin Plair, Terrence Terrell, Josh Duhamel.

Film américain

Genre : Film catastrophe

Durée : 2h 01min.

Année de production : 2025

Avec Zachary Levi, Josh Duhamel, Quentin Plair, Terrence Terrell, Josh Duhamel.

Film américain

Genre : Film catastrophe

Durée : 2h 01min.

Année de production : 2025

Dixième long métrage cinématographique de Joe carnahan, Not without hope adapte l’ouvrage d’investigation homonyme de Nick Schuyler et Jeré Longman, publié en 2010. Intégralement filmé sur l’île de Malte, le film est coécrit par Carnahan lui-même. Il se situe dans la carrière de Josh Duhamel entre le thriller de David Lipper, The Negleted, et la comédie Preschool réalisée par Duhamel himself.

Carnahan revient au film de survie, 14 ans après The Grey. Celui-ci n'étant pas sans mérite, j'avais envie d'y croire. Ce qui est d'ailleurs à peu près le cas durant la première heure, laquelle n'évite pas quelques écueils scénaristiques (Duhamel et son speech sur l'hypothermie à destination du spectateur) mais s'avère dans l'ensemble assez immersive, à la façon du supérieur All is lost de J.C. Chandor.

Reste ensuite une heure à tenir encore. Et là, malheureusement, disons que, tout comme les 4 personnages principaux, il a vraiment fallu que je m'accroche. Trop de séquences mélo pour moi, trop de tirades sur la foi et l'espoir qui sauvent, jusqu'à en devenir franchement pénible, presque embarrassant. Bref, au final, même s’il remonte un peu la pente après son ni fait, ni à faire Shadow force, je crois bien que je préfère Carnahan quand il ne se prend pas trop au sérieux comme ici.

Manu le 27/01/2026 à 17:49 |

Réalisé par Stephen Gyllenhaal

Avec James Caan, David Carradine, Rachel Ticotin, Brian Dennehy, Jim Beaver.

Téléfilm américain

Genre : Western

Durée : 1h 28min.

Année de production : 2001

Avec James Caan, David Carradine, Rachel Ticotin, Brian Dennehy, Jim Beaver.

Téléfilm américain

Genre : Western

Durée : 1h 28min.

Année de production : 2001

Warden of Red Rock est le quinzième long métrage signé par le réalisateur, producteur et scénariste Stephen Gyllenhaal. Cette production américaine tournée dans l’état mexicain de Durango repose sur un scénario écrit par James Lee Barrett, scénariste de plusieurs films d’Andrew V. McLaglen sur la période 60-70, décédé en 1989 à l’âge de 59 ans. Elle situe dans la carrière de James Caan entre le suspense The Way of the gun de Christopher McQuarrie et le drame judiciaire A Glimpse of hell de Mikael Salomon, tourné pour le petit écran.

Caan vs Carradine au programme de ce Warden of Red Rock, unique incursion du touche à tout Stephen Gyllenhaal dans le genre western. Enfin, cette promesse de confrontation, c'est surtout le dernier tiers de l’œuvre qui l'honore. Un dernier tiers plus animé et stimulant que tout ce qui précède, bénéficiant de beaux extérieurs mexicains, soutenu par un excellent score de Michel Colombier.

Avant cela, cette production pour le câble, bénéficiant pourtant de la patte experte du scénariste du Fools' parade de McLaglen, patauge pas mal à mon gout, tentant de concilier drame carcéral et romance sans vraiment convaincre d'un côté comme de l'autre.

Pas déplaisant en résumé, et certainement à voir pour qui apprécie James Caan, ici dans l’un de ses derniers rôles vedette, mais également brouillon et nullement essentiel donc, pour le simple amateur de western.

Manu le 27/01/2026 à 08:54 |

Réalisé par Allison Anders

Avec Kim Dickens, Gabriel Mann, Eric Stoltz, Rosanna Arquette, Don Cheadle.

Film américain

Genre : Drame

Durée : 1h 59min.

Année de production : 2001

Avec Kim Dickens, Gabriel Mann, Eric Stoltz, Rosanna Arquette, Don Cheadle.

Film américain

Genre : Drame

Durée : 1h 59min.

Année de production : 2001

Things behind the sun est le sixième long métrage cinématographique de la cinéaste indépendante Allison Anders. Le film est écrit par Anders elle-même et Kurt Voss, déjà coscénariste de 2 de ses précédents longs, Border radio et Sugar town. Il se situe dans la carrière d’Eric Stoltz entre le drame The Last dance de Kevin Dowling, tourné pour le petit écran, et la comédie criminelle Harvard man de James Toback.

Film tristement autobiographique pour Allison Anders, Things behind the sun carbure incontestablement au cœur et aux tripes, avec des moyens limités. Un investissement personnel palpable, auquel répond une interprétation pleine de bonnes surprise (aujourd’hui) vintage, sans faute et surtout sans esbroufe.

Soit un film tout simplement juste et direct, à l’image digitale peu avantageuse - question de moyens, apparemment, à l’origine - mais à travers laquelle l’œuvre trouve finalement une bonne part de sa personnalité, l’inscrivant fermement dans un cinéma indépendant US alors déjà presque disparu, brut de pomme, très marqué début / mid nineties.

Bref, très, voire presque trop personnel dans la finalement brève carrière cinématographique d’Allison Anders - 7 films seulement à ce jour - et par conséquent moins automatiquement emballant qu’un Grace of my heart ou un Sugar Town dans sa carrière, mais néanmoins assez difficilement dispensable pour qui s’intéresse de près à cette cinéaste.

Manu le 25/01/2026 à 18:51 |

Réalisé par Joe Carnahan

Avec Frank Grillo, Mel Gibson, Naomi Watts, Will Sasso, Annabelle Wallis.

Film américain

Genre : Science-fiction

Durée : 1h 40min.

Année de production : 2020

Avec Frank Grillo, Mel Gibson, Naomi Watts, Will Sasso, Annabelle Wallis.

Film américain

Genre : Science-fiction

Durée : 1h 40min.

Année de production : 2020

Boss level et septième long métrage cinématographique du producteur, scénariste et réalisateur Joe Carnahan. Le film est coécrit par Carnahan. Second film tourné par Frank Grillo sous la direction de ce dernier après The Grey, sorti en 2011, il se situe dans la carrière de Mel Gibson entre le biopic The Professor and the madman de Farhad Safinia et le suspense catastrophe Force of nature de Michael Polish.

Bonne surprise que ce descendant de Groundhog day, 12:01 et Edge of tomorrow (pour ne citer que les plus marquants que je connaisse dans cette sous-catégorie). Certes beaucoup de bagarre en effets numériques et une Naomi Watts qui mérite probablement mieux que cet emploi fonctionnel, mais un film qui évite la répétition et prend tout de même le temps de se poser, afin de travailler son histoire et donner un minimum de relief à son personnage principal. On appréciera également l’implication d’un Frank Grillo sachant varier les registres et se montrer convaincant dans chacun d’entre eux.

Et puis, de façon plus générale, Carnahan retrouve dans le ton cet adroit mélange de sérieux et d'action humoristique décomplexée qui fait le sel et la petite personnalité de ses meilleurs travaux (Smokin' Aces et Copshop, pour moi), en évitant de trop en faire, comme sur The A-Team ou, surtout, Stretch.

Manu le 25/01/2026 à 09:20 |

Réalisé par Mark Rydell

Avec John Wayne, Roscoe Lee Browne, Bruce Dern, Colleen Dewhurst, Slim Pickens.

Film américain

Genre : Western

Durée : 2h 14min.

Année de production : 1972

Titre français : Les Cow-boys

Avec John Wayne, Roscoe Lee Browne, Bruce Dern, Colleen Dewhurst, Slim Pickens.

Film américain

Genre : Western

Durée : 2h 14min.

Année de production : 1972

Titre français : Les Cow-boys

The Cowboys est le troisième long métrage cinématographique de l’ancien acteur passé à la réalisation Mark Rydell. Le film est notamment écrit par Irving Ravetch et Harriet Frank Jr., scénaristes avant tout connus pour leurs fréquentes collaborations avec le cinéaste Martin Ritt. Il se situe dans la carrière de John Wayne entre l’autre western Big Jake de George Sherman et sa brève participation au Cancel my reservation de Paul Bogart.

John Wayne à son plus progressiste dans ce titre un peu surprenant de la part de Rydell - à rapprocher peut-être de son The Reivers, également écrit par le couple Ravetch & Frank Jr., que j'ai vu il y a des lustres et dont je ne conserve qu'un vague mais bon souvenir. On retrouve en tout cas cette chaleur humaine et cet intérêt pour les personnages d’outsiders de l’Amérique provinciale, trimballant avec eux quelques fêlures plus ou moins apparentes. Approche et éléments thématiques présents dans les meilleurs films de Ritt comme ceux de Rydell.

Après, J'ai des réserves concernant le dernier acte de l'intrigue, dont le caractère tout de même très ambigu me semble insuffisamment travaillé. Mais cela reste un très agréable western néo-classique, bien produit, bien réalisé, bien interprété et dialogué. Plutôt une réussite donc, dans la filmographie de Rydell.

Manu le 23/01/2026 à 08:17 |

Réalisé par Icíar Bollaín

Avec Mireia Oriol, Urko Olazabal, Ricardo Gómez, Lucía Veiga, Mabel del Pozo.

Film espagnol, italien

Genre : Drame

Durée : 1h 52min.

Année de production : 2024

Titre français : L'affaire Nevenka

Avec Mireia Oriol, Urko Olazabal, Ricardo Gómez, Lucía Veiga, Mabel del Pozo.

Film espagnol, italien

Genre : Drame

Durée : 1h 52min.

Année de production : 2024

Titre français : L'affaire Nevenka

Soy Nevenka est le douzième long métrage cinématographique de l’actrice, scénariste et réalisatrice Icíar Bollaín. Le film est coécrit par Bollaín elle-même et Isa Campo, qui avait collaboré à l’écriture du précédent Maixabel de la cinéaste. Le film a reçu 4 nominations aux Goya (oscars espagnols) en 2025.

Icíar Bollaín, fidèle à ses principes de cinéaste engagée. Avec ici un film dossier du meilleur cru, explorant l’insidieux mécanisme du harcèlement sexuel et moral au travail, et, au-delà de ce cas d’école en Espagne, une œuvre nous décrivant une époque, pas si lointaine, où l’on n’aurait probablement jamais jugé pertinent d’écrire une ligne et tourner un film à partir d’une histoire comme celle-ci.

Bref, un film nécessaire donc, mais pas scolaire, dépassant le seul cadre de l’appliqué informatif. Les rouages de cette manipulation psychologique sont ainsi minutieusement décortiqués, avec une colère palpable derrière, qui ne peut laisser le spectateur indifférent, témoin impuissant qu’il est du calvaire psychologique de l’héroïne.

Bref, intelligent et coup de poing : une belle réussite à ranger aux côtés des tout aussi percutant Bombshell de Jay Roach et L’amour et les forêts de Valérie Donzelli.

Manu le 21/01/2026 à 07:30 |

Réalisé par Michael Schultz

Avec Kimberly Elise, Loretta Devine, Debbi Morgan, Michael Boatman, Clifton Powell.

Film américain

Genre : Drame

Durée : 1h 34min.

Année de production : 2004

Avec Kimberly Elise, Loretta Devine, Debbi Morgan, Michael Boatman, Clifton Powell.

Film américain

Genre : Drame

Durée : 1h 34min.

Année de production : 2004

Woman thou art loosed est le quatorzième long métrage cinématographique de Michael Schultz. Le film adapte l’ouvrage de développement personnel homonyme du paster évangélique T.D. Jakes, publié en 1997. Il est écrit par l’ex-acteur Stan Foster et se situe dans la carrière de Kimberly Elise entre le drame sociétal John Q. de Nick Cassavetes et le suspense science-fictionnel The Manchurian candidate de Jonathan Demme.

Ce Michael Schultz aura vraiment touché à tout au cours de sa longue carrière. Avec malheureusement davantage de sorties de route que de réussites. Woman thou art loosed, à ce jour sa dernière réalisation pour le grand écran, vient ainsi rejoindre la longue liste des invraisemblables projets parsemant son œuvre.

Comme bien souvent, je ne savais pratiquement rien du contenu du film en l’entamant. Aussi ai-je été plutôt désagréablement surpris de me retrouver embringué dans une séance de prêche de 90 minutes allant par moment directement piocher ses images dans d’authentiques interventions du pasteur T.D. Jakes, qui interprète donc ici son propre rôle.

Par ailleurs, si je ne discuterai pas la valeur de l’ouvrage ici adapté car je n’en ai pas lu une ligne, j’ai en revanche trouvé son transposition à l’écran d’une effroyable lourdeur. Dialogue, interprétation, musique, réalisation : tout est appuyé, surligné, asséné à grand renfort de séquences lacrymales, personnages brossés d’un seul trait et métaphores balourdes, prenant le spectateur pour un benêt.

Bref, un film à n’en point douter bien intentionné, mais d’une effroyable lourdeur le rendant rapidement imbuvable, et dans lequel on ne peut que regretter de retrouver Kimberly Elise, talentueuse actrice par ailleurs passée un peu à côté de sa carrière.

Manu le 19/01/2026 à 19:37 |

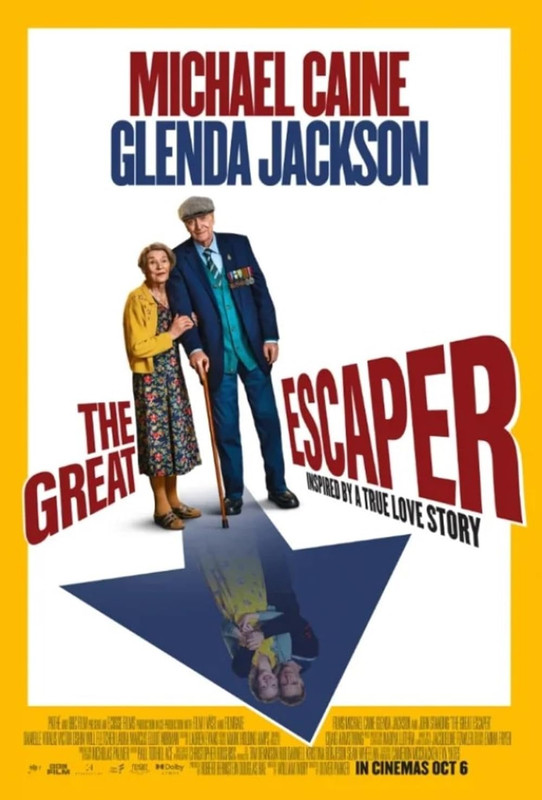

Réalisé par Oliver Parker

Avec Michael Caine, Glenda Jackson, John Standing, Jackie Clune, Danielle Vitalis.

Film anglais, français

Genre : Comédie dramatique

Durée : 1h 36min.

Année de production : 2023

Avec Michael Caine, Glenda Jackson, John Standing, Jackie Clune, Danielle Vitalis.

Film anglais, français

Genre : Comédie dramatique

Durée : 1h 36min.

Année de production : 2023

The Great escaper est le treizième long métrage cinématographique du britannique Oliver Parker. Le film s’inspire d’un fait divers survenu en 2014, durant les commémorations de débarquement allié en Normandie, 70 ans plus tôt. Il est écrit par William Ivory, précédemment scénariste de la comédie dramatique Made in Dagenham de Nigel Cole, et marque semble-t-il la dernière apparition à l’écran de Michael Caine, l’acteur ayant officialisée sa retraite à l’occasion de l’avant-première du film.

Pas un grand film, mais un beau film, parlant pudiquement et sans pathos du quatrième âge, avec un Michael Caine qui, bien que donnant d'évidents signes de fatigue, assure toujours royalement le show, fort de cette classe inouïe qui est la sienne, sans équivalent à mes yeux.

Une émotion et un plaisir cinéphilique associés, que la prestation de Glenda Jackson - sa toute dernière - offrent à l’identique pour l’amateur. Après, la réalisation est juste standard, se contentant de suivre ses interprètes principaux, et l’on aurait préféré que les séquences françaises aient été tournées dans l’hexagone et non en Angleterre, car cela se ressent un peu. Mais cela ne m'a aucunement empêché de marcher à fond à ce très touchant Great escaper.

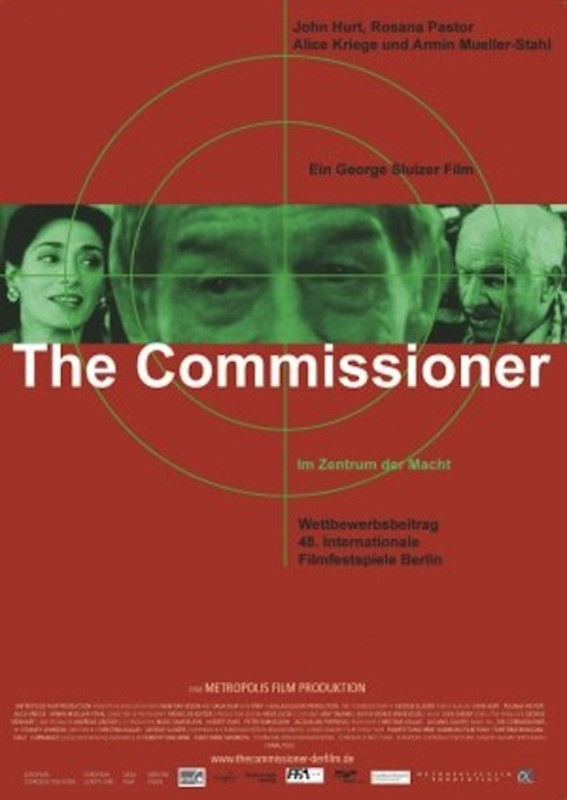

Manu le 18/01/2026 à 19:13 |

Réalisé par George Sluizer

Avec John Hurt, Rosana Pastor, Alice Krige, Armin Mueller-Stahl, Johan Leysen.

Film belge, allemand, anglais, américain, français

Genre : Thriller

Durée : 1h 46min.

Année de production : 1998

Avec John Hurt, Rosana Pastor, Alice Krige, Armin Mueller-Stahl, Johan Leysen.

Film belge, allemand, anglais, américain, français

Genre : Thriller

Durée : 1h 46min.

Année de production : 1998

Dixième long métrage cinématographique du néerlandais né en France, George Sluizer, The Commissioner est l’adaptation du roman homonyme de l’ancien membre du parti conservateur britannique, ayant siégé au parlement Européen, Stanley Johnson. Présenté en compétition au festival de Berlin en 1998, il se situe dans la carrière de John Hurt entre le drame Bandyta de Maciej Dejczer et le suspense All the little animals de Jeremy Thomas.

Thriller politique cuisiné à la mode euro-pudding, par le réalisateur de Spoorloos (L'homme qui voulait savoir), The Commissioner me semble être tombé dans les oubliettes de l’Histoire du cinéma, comme d’ailleurs la majeure partie de l’œuvre de son réalisateur.

Sur le papier, l’œuvre n’est pas dépourvue d’atouts. Et sa séquence d'ouverture, noire et sèche, donne plutôt envie de découvrir la suite. Malheureusement cette suite déçoit très rapidement.

Sur un sujet promettant suspense et réflexion, The Commissioner s’avère en effet à la fois terne, caricatural et, me concernant, jamais convaincant dans sa représentation des institutions européennes (par rapport au récent Une affaire de principe par exemple). Autres éléments ne militant pas en faveur du film : une partition musicale qui ne fonctionne pas du tout par moment et une interprétation moyenne, sans éclat du côté de John Hurt, carrément médiocre dans le cas de Rosana Pastor.

Bref, une déception, amenant à se poser (à nouveau) cette douloureuse interrogation : George Sluizer ou l’homme d’un seul film ?

Manu le 18/01/2026 à 07:57 |

Réalisé par John Stalberg Jr.

Avec Aaron Eckhart, Tanya van Graan, Karl Thaning, Nicole Fortuin, Hakeem Kae-Kazim.

Film américain

Genre : Policier

Durée : 1h 33min.

Année de production : 2025

Avec Aaron Eckhart, Tanya van Graan, Karl Thaning, Nicole Fortuin, Hakeem Kae-Kazim.

Film américain

Genre : Policier

Durée : 1h 33min.

Année de production : 2025

Muzzle: City of wolves est le cinquième long métrage cinématographique du producteur, scénariste et réalisateur John Stalberg Jr. Cette production américaine tournée en Afrique du Sud marque la seconde collaboration entre le cinéaste et l’acteur Aaron Eckhart après Muzzle, sorti deux ans plus tôt. Elle se situe dans la carrière d’Eckhart entre le film d’action Thieves highway de Jesse V. Johnson et le suspense maritime Deep water de Renny Harlin.

Etait-ce bien nécessaire ? Evidemment que non, le fragile en intérêt Muzzle n’appelait clairement pas une séquelle. Mais celle-ci est là, et Stalberg Jr. étant un réalisateur soignant son ouvrage, j’étais malgré tout curieux d’y jeter un œil.

Chose faite donc, et confirmation que cette suite ne s’imposait pas, tant elle semble en avoir (encore) moins à raconter que son modèle. Muzzle : City of wolves se réduit ainsi, côté script, à une série de confrontations entre un personnage principal à la malchance décidément chronique et le chef d’un puissant gang de rue au pouvoir de persuasion dépassant l’entendement (cf. le triste destin réservé au flic corrompu qui poursuit le héros).

Rien de folichon dans l’écriture, qui semble tourner en rond, mais une réalisation qui, encore une fois, sauve partiellement les meubles, lorgnant sans surprise vers Michael Mann pour l’ambiance urbaine, avec un certain flair visuel mais sans l’inventivité et l’élégance ultime du maître. Autre atout de l’œuvre : la prestation d’Aaron Eckhart qui, bien qu’enchainant les DTV de plus en plus douteux ces dernières années, semble n’avoir pour le moment rien perdu de sa motivation.

Au final, un produit symptomatique de son époque, suite inutile mais en rien déshonorante, dont la fin ouverte renforce l’absence de créativité et légitimité.

Plus d'articles

Dernières critiques ciné

Dernières critiques livres

Derniers commentaires