BLACK SUNDAY (1977)

(1) critique (0) commentaire

Manu le 28/09/2025 à 10:04

Réalisé par John Frankenheimer

Avec Robert Shaw, Bruce Dern, Marther Keller, Fritz Weaver, Steven Keats.

Film américain

Genre : Thriller

Durée : 2h 23min.

Année de production : 1977

Musique : John Williams (1)

Sortie Cinéma France : 01/04/1977

Sortie DVD France : n.c.

Avec Robert Shaw, Bruce Dern, Marther Keller, Fritz Weaver, Steven Keats.

Film américain

Genre : Thriller

Durée : 2h 23min.

Année de production : 1977

Musique : John Williams (1)

Sortie Cinéma France : 01/04/1977

Sortie DVD France : n.c.

Avis rédigé par Manu

| le .

| Note : 3.8

Black Sunday est le dix-neuvième long métrage cinématographique de John Frankenheimer. Le film adapte le roman homonyme du journaliste et écrivain Thomas Harris, publié en 1975. Il est notamment écrit par Kenneth Ross, précédemment coscénariste du The Day of the Jackal de Fred Zinnemann, collaborateur que Frankenheimer retrouvera 12 ans tard sur le suspense géo-politique The Fourth war. Black Sunday se situe dans la carrière de l’acteur britannique Robert Shaw entre le film d’aventures Swashbuckler de James Goldstone et le suspense maritime The Deep de Peter Yates.La scène se situe en milieu de métrage : Kabakov, l’agent israélien du film, interprété par Robert Shaw, rencontre l’un de ses homologues égyptiens afin de récolter quelques informations sur Dahlia, terroriste palestinienne dont il sait qu’elle prépare un attentat d’envergure sur le sol américain. Kabakov détaille le plan de Dahlia en précisant que celui-ci aura de toute évidence, pour la cause Arabe, des répercutions très négatives à long terme. « Et bien ? Pourquoi ne laissez-vous pas tout simplement cet attentat avoir lieu ? » suggère alors l’égyptien … Un peu plus tard dans le film, ce même agent égyptien, informant Kabakov du parcours de Dahlia, de sa jeunesse à sa participation à l’attentat à venir, conclue son speech sur cette remarque : « En un sens, [cette femme] est votre création » … Incontestablement, il a dans ce Black Sunday une poignée de réflexions qui, un quart de siècle plus tard, trouveront dans l’actualité du monde post-11 septembre une drôle de résonance, permettant d’appréhender ce film sous une toute nouvelle perspective.

Une pertinence que Paramount aurait évidemment eu bien du mal à imaginer lorsqu’elle envisage, en 1976, la production de cette adaptation du premier roman de Thomas Harris, futur papa de la franchise des Hannibal Lecter. En effet, en matière de politique extérieure, les Etats-Unis se préoccupent alors plus de lutter contre l’influence communiste en Amérique du sud ainsi que sur le continent indonésien, via l’aide à la mise en place de quelques régimes dictatoriaux, que de restaurer une stabilité politique dans un Moyen-Orient commençant pourtant lentement mais très sûrement à s’enflammer.

Au même moment, l’industrie cinématographique américaine découvre, elle, la signification et l’importance, des termes box-office, marketing et blockbuster. Nous rentrons dans une ère nouvelle à Hollywood. Et la Paramount, comme tous les grands studios, entend bien en tirer grand profit.

Pour cela, il lui faut trouver des projets d’envergure capables de rameuter le public en masse dans les salles, à l’image de The Exorcist ou Jaws, les deux modèles de succès que tout le monde, du côté d’Hollywood, souhaite alors reproduire. Le sujet proposé par le roman de Thomas Harris tombe donc à pic. Suspense, action, exotisme et promesse d’un final rattachant l’œuvre à la vague des grosses productions catastrophes hollywoodiennes du moment. A l’évidence, pour la Paramount et son nouveau dirigeant, Robert Evans, l’heureux producteur du Chinatown de Roman Polanski, tous les ingrédients d’un succès semblent réunis ici.

Plus concrètement, afin de faire comprendre au spectateur qu’il se trouve bel et bien face au Jaws de l’année 1977, on prend de débaucher deux participants-clef du film de Steven Spielberg, indissociablement liés à son succès : l’acteur Robert Shaw et le compositeur John Williams (celui-ci sera même le premier à voir son nom associé au film, procédé assez peu courant dans le milieu pour être souligner).

Ne reste plus qu’à trouver le réalisateur capable de donner corps à ce projet. Une tâche que la Paramount va donc confier à John Frankenheimer. Celui-ci sort en effet du semi succès de French connection II et bénéficie à nouveau d’une certaine crédibilité du côté d’Hollywood. En outre, sa renommée s’étant bâtie sur le thriller de politique-fiction, ce choix semble naturellement plus avisé que l’emploi d’un John Guillermin ou d’un James Goldstone, pour ne citer que ces deux abonnés du moment aux superproductions catastrophe hollywoodiennes.

John Frankenheimer va donc se retrouver à la tête d’un budget de huit millions de dollars (somme dérisoire aujourd’hui, en particulier pour un film de cette ampleur, mais plutôt conséquente pour l’époque), sa plus grosse enveloppe depuis Grand Prix. Avec évidemment, en contrepartie, l’obligation implicite de livrer à la Paramount son hit de l’année à venir.

Et, première satisfaction pour le studio et son dirigeant, le cinéaste va s’avérer très fin gestionnaire tout au long du tournage. Ainsi Robert Evans relate, admiratif, dans son autobiographie, l’habileté de John Frankenheimer à obtenir à moindre frais de la firme Goodyear le droit d’utiliser leur dirigeable.

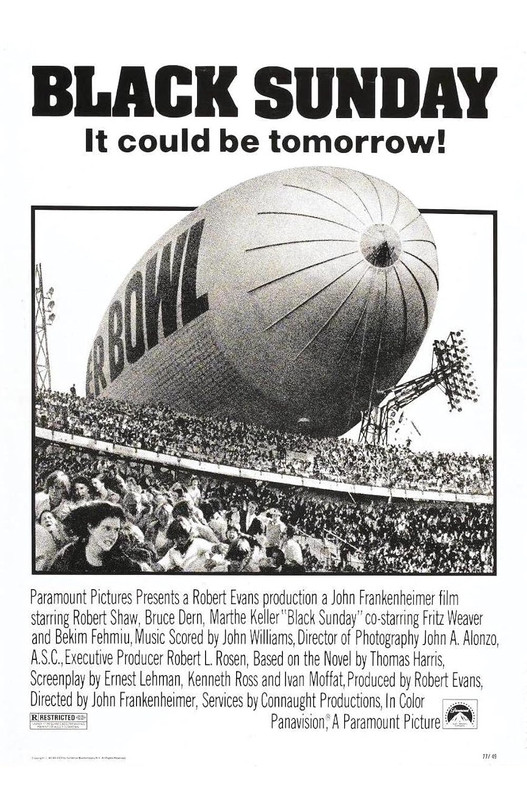

Tout aussi efficace, économiquement parlant, sera la mise en boite du morceau de bravoure du film : l’attentat au dirigeable piégé programmé pendant cet évènement sportif majeur outre-Atlantique qu’est la finale du Superbowl. Là, appliquant tout simplement la même méthode que celle employée lors du tournage des séquences de courses automobiles de Grand Prix, John Frankenheimer va intégrer son équipe et ses interprètes à la véritable finale du Superbowl 1976. Les caméras utilisées pour les besoins du film seront déguisées en caméras de télévision marquées du sigle CBS, afin d’obtenir un maximum de naturel de la part des spectateurs présents au match. Et les acteurs Robert Shaw et Fritz Weaver joueront leur partition au beau milieu de ces milliers de figurants involontaires, face à quelques véritables stars du football américain de l’époque. Seules les scènes de panique seront tournées à part, plus précisément la veille du match.

Concernant l’écriture du film, celle-ci va être confiée à trois vétérans d’Hollywood : Ernest Lehman, collaborateur d’Alfred Hitchcock sur North by northwest et Family plot, Kenneth Ross, auteur entre autre du script de The Day of the Jackal et Ivan Moffat, scénariste du Giant de George Stevens. Toutefois, si l’on en juge par ce que déclarera John Frankenheimer à la sortie du film, la contribution d’Ernest Lehman au film aurait été anecdotique, se résumant simplement à une transposition du roman de Thomas Harris de base scénariste primaire. Et c’est à Ivan Moffat que reviendrait le plus gros du travail d’adaptation sur le film (le doute subsiste néanmoins car le cinéaste contredira radicalement ces propos quelques années plus tard, attribuant alors à Ernest Lehman l’essentiel de la paternité du script !).

Quoi qu’il en soit, comme à son habitude, ce n’est pas tout à fait ce qu’on lui avait demandé que John Frankenheimer va livrer à la Paramount quelques mois plus tard. Certes, il y a bien un final à l’ambiance très film catastrophe made in seventies, mais cela n’occupe que les dix dernières minutes d’un film en comptant plus de 140. Et ces dix dernières minutes sont incontestablement la partie la plus faible du métrage, avec leurs médiocres effets spéciaux venant décrédibiliser un peu plus un climax aux péripéties James Bondiennes déjà peu en phase avec le reste de l’intrigue, d’une toute autre ambition.

Dans l’ensemble, on reste donc loin du blockbuster tel que l’avait envisagé le studio à l’origine. Il s’agit là essentiellement d’un thriller paranoïaque dans la droite ligne de 7 days in May et The Manchurian candidate. A cette première différence qu’au noir et blanc tranchant de ces derniers films, à leurs gros plans suintants et oppressants se substitue ici le naturalisme seventies d’une impeccable photographie en couleurs du grand John A. Alonzo, associée à une mise en scène ample multipliant les somptueux plans aériens. Car la menace ne vient plus de l’intérieur, du cerveau malade de quelques assoiffés de pouvoir, généraux d’extrême droite ou hommes politiques à la fois manipulés et manipulateurs. Cette fois, la menace vient du ciel, de partout, aussi bien de la population américaine elle-même, représentée par ce vétéran du Vietnam à moitié brainwashed (référence à The Manchurian candidate ?), abandonné par son gouvernement au moment de sa captivité, que des laissés pour compte de la politique extérieure américaine, tel ce groupe terroriste palestinien surnommé Black September, condamnant le soutien des Etats-Unis à Israël (et directement inspiré de l’organisation terroriste responsable du massacre des athlètes israéliens aux J.O. de Munich en 1972).

Au cœur de ce Black Sunday se trouve donc ce que l’on peut considérer comme le sujet d’actualité le plus brûlant de ces 30 dernières années : le conflit israélo-palestinien. Et l’on sera déjà gré aux auteurs de ce film d’avoir osé l’aborder dans une production de cette ampleur. A Hollywood, personne ne l’avait fait auparavant et peu s’y sont risqués depuis. Toutefois, le but premier de John Frankenheimer n’est bien évidemment pas de porter un jugement sur ce conflit (tout comme il ne se positionnait pas non plus dans The Manchurian candidate entre la folie totalitaire du communisme et l’hystérie des mouvements anti-communistes d’extrême droite, se contentant d’observer, à moitié amusé, à moitié effrayé, ces deux phénomènes socio-politiques). Le cinéaste, bien que de sensibilité ouvertement libérale, avait d’ailleurs déclaré un jour n’être guère attiré par la politique.

Non, ce qui l’intéresse ici, et l’a toujours intéressé, tout au long de son œuvre, c’est encore et toujours l’aliénation de l’individu. Et plus précisément ici l’analyse des différentes formes de remises en cause de nos libertés individuelles. Là se trouve peut-être le véritable sujet de Black sunday, dans la description de cette mécanique oppressive que constitue le terrorisme international, menace alors émergente dans le monde du milieu des années 70.

Et une fois encore, le constat que dresse John Frankenheimer renvoi à peu près tout le monde dos à dos avec une belle lucidité. Les palestiniens sont certes coupables d’utiliser la terreur comme mode de revendication. Mais les israéliens ont des méthodes de lutte anti-terroristes peu orthodoxes et les américains passent au final pour des laxistes un peu naïfs. Quant aux deux terroristes de l’histoire, Dahlia et Landers, ce sont des personnages complexes qui n’ont définitivement rien des illuminés mégalos tel que le cinéma américain aime généralement à se les représenter.

C’est d’ailleurs là, dans la neutralité de ce regard, que se trouve la principale force du film, ainsi que l’un de ses aspects les plus visionnaires. Aucun commentaire n’est fait sur le bien-fondé ou non de l’action menée par les deux terroristes de l’histoire. Seule constatation que semble émettre John Frankenheimer : ils sont intelligents et déterminés (la question de leur sacrifice n’est jamais abordée, dès le début elle est présentée comme un fait établi, une évidence). Ils savent ainsi parfaitement ce qu’ils font et possèdent, face à des adversaires dépassés (Corley) ou désabusés (Kabakov) la plus puissante des armes : la conviction d’agir pour une cause qu’ils estiment juste.

Bien évidemment, on peut contester leur mode de revendication. Et nul doute que ce fervent défenseur des libertés individuelles qu’a toujours été John Frankenheimer ne soutient pas le type d’action violente prôné par Dahlia et Landers. Mais, une fois de plus, le propos du cinéaste n’est pas de juger. Black Sunday ne vise ni le discours, ni le message. Il cherche seulement à comprendre. Comment ces deux êtres, à la fois effrayants et pathétiques (2 caractéristiques allant souvent de pair dans le cinéma de John Frankenheimer), arrivent-ils à envisager pareil acte de folie ? Et comment peut-on lutter contre une telle volonté de destruction ?

Il est aussi vrai que le film crée, volontairement ou non, un certain malaise. De tous les protagonistes du film, Dahlia et Landers apparaissent bien souvent comme les plus intègres. Et, indéniablement, ils exercent un certain pouvoir de fascination sur nous, les rendant progressivement presque sympathiques à nos yeux, voire, en tout cas, jamais aussi antipathiques qu’on le souhaiterait. Mais cette sensation de trouble émotionnel ne fait finalement que renforcer l’impact d’un film volontairement perturbant, exempt de tout procédé manipulateur.

A cette approche radicalement intègre vient se greffer une forme redoutablement efficace, axée principalement sur deux procédés visuels en total accord avec le sujet du film : la multiplication, comme cité précédemment, de plans larges, souvent aériens (dont ce superbe plan-séquence démarrant sur la voiture de Dahlia filant en direction du terrain d’envol du dirigeable pour s’achever sur Kabakov surveillant le stade en bas des gradins), traduisant l’omniprésence d’une menace à venir en provenance du ciel, et l’abondance de plans tournés à l’épaule, créant un sentiment d’urgence et d’instabilité constante.

Interrogé sur son recours régulier à l’emploi de caméras mobiles, portées à l’épaule, au détriment de l’utilisation, alors beaucoup plus commune, du dolly, cette plate-forme sur laquelle reposaient les caméras de cinéma, John Frankenheimer répondait ceci : « A l’époque de la télévision live, nous avions ces caméras incroyablement flexibles et nous savions les utiliser. Je n’ai jamais retrouvé cette fluidité au cinéma (…). A la télévision, nous avions par exemple des moniteurs de contrôle à l’arrière des dollys. Ainsi les gars qui poussaient les dollys pouvaient voir en direct ce qui se passait à l’écran. On n’a jamais pensé à utiliser ce système au cinéma. A la place, il y a toujours eu ces interminables répétitions au cours desquelles l’équipe préparait les déplacements du dolly. Je n’ai jamais rien retrouvé d’aussi flexible que les dollys utilisés à la télévision. Jamais. C’est pour cela qu’à chaque fois que j’ai pu le faire, j’ai remplacé le dolly par la caméra mobile, afin d’obtenir la liberté de mouvement que je recherchais. Par exemple, dans 7 days in May, dans Black Sunday, dans French Connection II, dans Seconds même, il y a énormément de plans tournés à l’épaule, afin d’obtenir cette flexibilité et cette liberté d’action souhaitée. [Toutefois] aujourd’hui, je préfère utiliser la steadycam plutôt que ce procédé car je ne suis plus très emballé de par le côté fouillis qu’il vous livre au final ».

Recourir à la caméra portée à l’épaule dans la plupart des séquences de tension et d’action est donc une décision plutôt originale pour l’époque, et celle-ci confère en fin de compte une véritable puissance visuelle à l’ensemble. Les deux plus beaux exemples de cette réussite formelle en sont peut-être la scène du meurtre du co-équipier de Kabakov à l’hôpital - scène à laquelle Quentin Tarantino rendra hommage 25 ans plus tard dans son Kill Bill - et, sans conteste la séquence la plus saisissante du film, l’arrestation, virant à la sanglante chasse à l’homme, dans les rues de Miami, de Fasil, le complice de Dahlia. Brillamment montée par Tom Rolf, filmée avec un ébouriffant sens de l’urgence et une précision sans faille dans le choix des angles de vue proposés, lesquels ne laissent jamais une seule seconde le spectateur en dehors de l’action, cette mémorable séquence implique en outre pendant quelques minutes une bonne centaine de figurants d’un naturel si confondant que l’on peut se demander si John Frankenheimer n’a pas tourné ce passage en caméra caché, à la façon de certaines séquences de son précédent film, French Connection II. Quoi qu’il en soit, ce passage constitue indéniablement, dans le domaine de l’action pure, l’un des sommets de l’œuvre de son auteur. Et il n’y a guère que Michael Mann avec Heat et, voire peut-être John Herzfeld dans son 15 minutes qui réussiront à reconstituer par le biais de leur mise en scène, avec la même force et la même véracité, cette impressionnante ambiance de guérilla urbaine.

Seul bémol, donc, à ce superbe travail de fond comme de forme : l’aspect visuel terriblement bâclé (ou peut-être tout simplement daté) de son final, succession d’effets spéciaux plus ou moins ratés que le cinéaste tente vainement de masquer via un montage frénétique (on recense 181 plans différents dans les seules trois dernières minutes du film) mais qui font malgré tout tragiquement retomber la tension là où elle aurait logiquement dû atteindre son paroxysme. Cela est d’autant plus rageant que le cinéaste conclue puissamment son film, sur l’image ambiguë de Kabakov se balançant dans les airs, symbole de l’extrême fragilité d’une paix retrouvée. Ou comment pervertir discrètement, une nouvelle fois après French Connection II, les codes du traditionnel happy-end hollywoodien en achevant un récit sur « l’acte », à l’intérieur-même du climax, de manière à laisser le spectateur sous le choc, dubitatif quant à l’après … l’après Charnier pour Doyle, l’après Black September pour Kabakov.

Invitant donc avant tout à la réflexion, Black Sunday va surtout rencontrer la polémique à sa sortie en salles, le 11 mars 1977. Jugé pro américano-israélien pour les uns, pro palestinien pour les autres, le film laissera globalement la critique dubitative et n’atteindra pas les résultats financiers escomptés par la Paramount. Sans doute l’œuvre était-elle trop chargée politiquement pour fédérer le public en masse... Reste que John Frankenheimer, qui jouait ici en quelque sorte son retour sur le devant de la scène hollywoodienne, encaissera difficilement ce relatif insuccès. Ayant souvent décrit l’expérience Black Sunday comme celle liée à « la période la frustrante de son existence », le cinéaste expliquera, 13 ans plus tard, ce semi échec de la façon suivante : « La Paramount fit un superbe travail de promotion, et le film marcha plutôt bien. Mais il n’atteignit pas les objectifs que nous avions tous placés en lui, à savoir qu’il marcherait encore plus fort que Jaws. Le film est arrivé à la fin de la vague des grands films catastrophes … Nous ne sommes pas arrivés pas au bon moment » Puis, revenant d’un point de vue plus personnel sur les effets dévastateurs de ce nouveau revers de carrière, John Frankenheimer ajoutera « Lorsque Black Sunday ne décrocha pas la timbale, cela me fit dire que les dieux du cinéma n’étaient pas décidés à me sourire cette année-là. La déception fut grande, il y eu une grosse période de dépression et je me suis mis à boire … beaucoup ».

Reste que, comme beaucoup d’autres films du cinéaste, Black Sunday connaîtra, au-delà de sa sortie en salles et au fil des décennies, une carrière à rebondissements, alimentée ici en grande partie par l’évolution des mentalités et celle de l’Histoire politique internationale. Ainsi, aujourd’hui, presque 50 ans après sa réalisation, ce film apparaît-il, à travers son contenu, comme l’œuvre la plus importante réalisée par son auteur au cours des années 70. Et même si Black Sunday demeure, dans son ensemble, moins abouti que French Connection II ou I walk the line, il constitue indéniablement un exemple frappant de la position tout à fait particulière, et certainement assez inconfortable, dans laquelle se trouvait alors son auteur au sein du cinéma américain. En effet, en mélangeant une réflexion sombre et ouverte sur le terrorisme international, ainsi que de troublantes scènes intimistes, s’attardant sur l’étrange relation de couple des deux terroristes futurs martyrs du film, à une intrigue relevant plus globalement du film d’action à grand spectacle, John Frankenheimer livrait bel et bien là au spectateur une œuvre se dérobant à une classification facile. Ce qui, quel que soit le degré de réussite du produit fini, demeure toujours a minima la marque d’une œuvre sortant du tout-venant.

Dernières critiques ciné

Dernières critiques livres

Derniers commentaires